使命‥心及ぶ限りの命のため、わたしにできる命の使い方。 Me Can Do Something ‥ | ご質問・ご意見はこちら |

|

||||

インド 悉達多に会いたくて 1999 Nov./11~24 #Ⅲ |

|

|||

| #Ⅰ 1日目 2日目 3日目 | #Ⅱ 4日目 5日目 6日目 | #Ⅲ 7日目 8日目 9日目 | #Ⅳ 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 | ||||

| ■ | ⋙ ルートマップ☆彡 | ||

|

|||

| 11月17日 水曜日 留置場のようなジャンシーのホテルを出て、朝5時半出発のバスでカジュラーホ(Khajuraho)に向かう。隣の席に座った30歳過ぎの真面目で賢そうな青年が、癖の少ないわかり易い英語で話しかけてきた。カジュラーホーで家族と観光土産の店を持っていて、5歳と生後8か月の二人の娘がいるという。英語を使う機会が少ないので、会話をしたいのだと言っていた。彼も今PCを勉強中で、2000年になったら購入する予定、ネットショップにも興味を持っている。 途中駅の休憩時間、運転手にトイレの場所を聞くと、トタンの塀で囲われ場所を示された。入ってみると瓦礫と雑木の空き地で、そこに毛深いイノシシのような豚が何頭も寝ていた。 休憩後バスが出ようとするとき、路傍に貧しい身なりの少女がたたずんでいた。少女に笑みを含んで寂しげな不思議な視線を向けられ、理由の分からない痛みを覚えた。 途中から、日本人の青年が乗車してきた。インドに来て2週間で、あと3ヵ月からもしかすると6ヵ月インドの旅を続けるという。ここまですでに3ヵ月掛けてアフリカを回ってきたと話していた。十数年前30代の頃、東南アジアの旅で出会ったバックパッカーはアメリカやヨーロッパの若者達で、日本人に合うことはほとんどなかった。今では日本の若者にも、こんな強者が出てきている。うらやましとも思うと同時に、世界を肌で感じることのできる若者が増えるのは頼もしいことだ。 |

|

||

|

|

|||

|

カジュラーホーに着いてスラヤホテル(Surya)に宿を取った。このホテルにはリラックスできそうな中庭もあり、部屋も広く清潔で昨日のホテルと比べると天国だ。希望した2階の部屋は昼まで他の客で塞がり、空くまでの間、別の部屋を使わせてくれた。 | ||

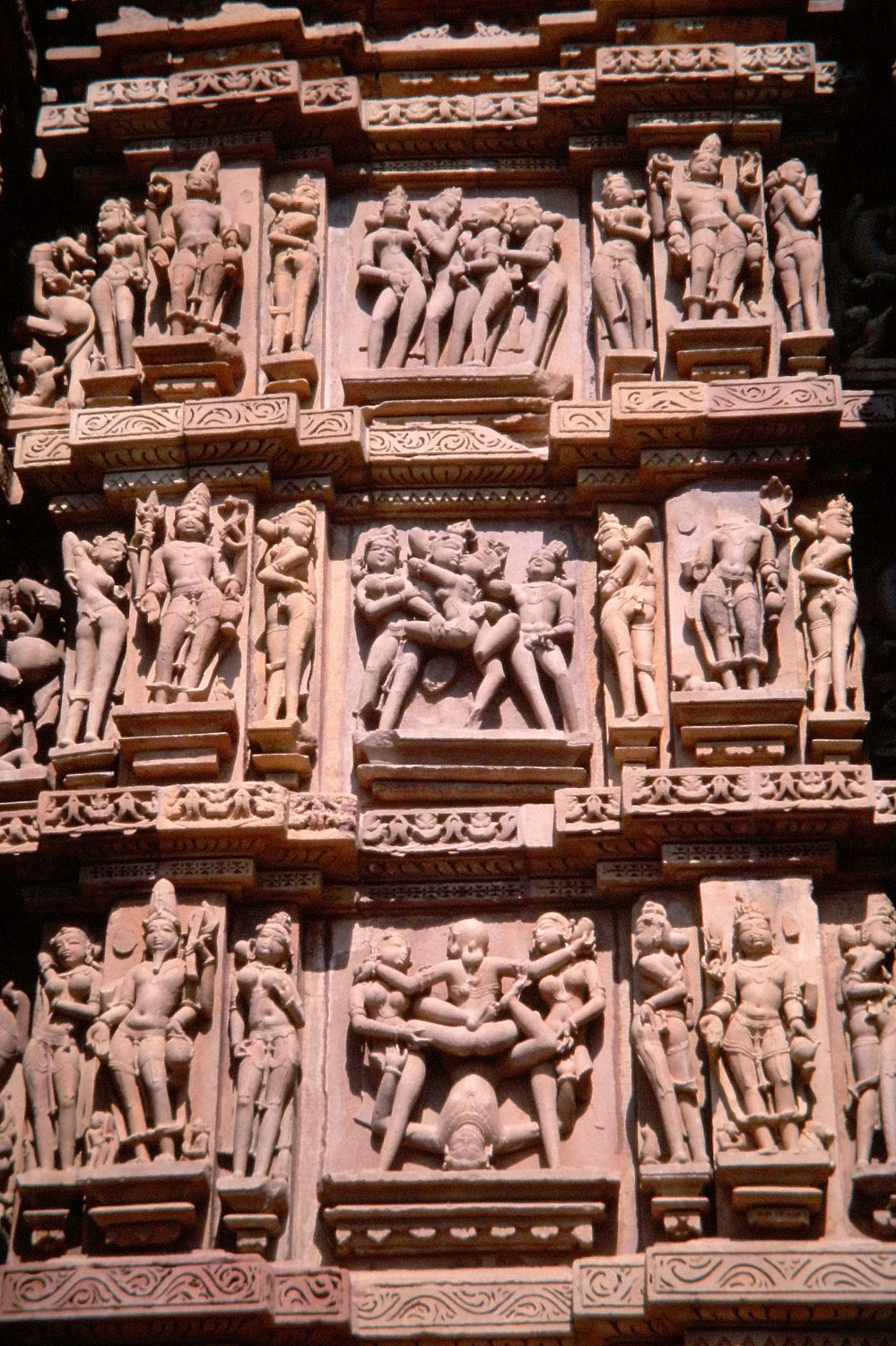

今日は晴天。すぐにホテルの部屋を出て、西群の寺院を回る。 広い敷地はきれいに整備され、遊歩道の所々にブーゲンビリアなどの花が植えられている。赤い石造り寺院郡はその全ての外壁に豊満な踊り子の姿態や、物語の怪物、想像力に富む多くの男女の行為が隙間なく彫られている。理趣経の世界だ。余りに健康的で明るく、いやらしさは感じられない。 近くのカフェテリアで昼食をとっていると、サントスという青年が日本語ではなしかけてきた。 「俺は18歳で『地球の歩き方』に載っている。日本語を勉強しているが、実際に話す機会が少ないので時間をくれないか。」という。スラヤホテルを出た時に、パースーという青年からも、同じように日本語会話の練習をしたいと頼まれていた。彼と夕方ホテルで会うことにしていたので、「夕方ホテルに来てくれ、その時パースーと一緒に話そう。」と言うと、別々の時間にしてくれと言い張る。二人とも日本語の練習は口実で、何かの客引きなのだろうと思い始めていたので、「そんなに時間は取れないから、一緒でなければNOだ」と伝えるとしぶしぶ了解した。 サントス青年と別れて東の寺院群を回っていると、今度は中学生位の少年に英語で話しかけられた。カルーという名のこの少年は、近くの村に住んでいると言う。ボランティアと寄付で成り立っている小さな学校で英語を教えていると自慢している。自分の家と村を見に来てほしいと言うので、二人の青年と似たような目的があるのだろうと思ったが、彼らの生の生活に好奇心もあり、少年に付いていった。 彼の家は、バスや列車の車窓で度々目にした農家と同じような石と土壁でつくられた小さな家だ。家の中に母親がいて、自分の子供が日本人を連れてきたのに、気にも留めずに炊事を続けている。台所を含め小部屋が3つほどで天井は頭に触れそうに低く、小さな窓が一つだけ、昼間でも家の中は暗い。目の大きな幼い弟と妹が家の外で遊んでいた。この他に年上の兄弟が一人いる言う。 カルーの案内で、近くのジャイナ教の寺院や博物館をみて回った。そのあときれいな滝があるから案内すると言われたが、時間がなくなりホテルまで一緒に戻ることにした。 帰り道の途中、彼が英語を教えているという学校の前に差し掛った。誘われるままに入ってみるとそこに先生らしき人がいて、数人の子供たちに教えている。その先生から寄付の説明を聞くはめになってしまった。 カルーが言うように、ここは学費の払えない貧しい子供達向けの小さな学校で、寄付で成り立っているとのことだ。カルーの思うつぼにはまった感じだが、嘘ではなさそうなので、わずかだが協力をした。 ホテルに戻ると、今朝日本語の練習を頼まれたパースーが来ていた。同じ目的でサントスも来る予定だと伝えると、彼はサントスが帰ってからもう一度来たいと言いだした。時間がないのでそれは無理だと言っても、私の店が近くにあるのでそこで話そうと連れて行きたがったが、それを断りホテルの前で話をしていた。 結局時間を過ぎてもサントスは来なかった。代わりに少年カルーとその兄のラルーが夕食を誘いにやって来た。パースーと話しているのに気が付くと、彼に見えないよう後ろから『こいつは悪い人間だ』とさかんに合図する。二人の大袈裟な身振り見ていて『お前たちも、同じ穴のムジナだろう‥』となんだかおかしなり、つい笑ってしまった。 パースーは粘っても店に誘えそうないと判ると、日本語の練習もそこそこに帰って行った。カルーとラルーには、バスで知り合ったマニシの店に行く約束があると伝え、翌日また会うことにして帰ってもらった。 部屋でシャワーを浴びたあと、マニシの店に向かった。彼の店の中で家族や仕事の話をしたが、ほかの観光客相手の者たちと違い、何も売りつけてこようとしない。こんな時のために成田空港で買っておいた小さな和風のお土産を渡すととても喜び、家に誘われて今夜のうちに訪ねることになった。マニラの小さな事件以降、アジアの旅では、家に誘われるといつも警戒してしまうのが癖になっていたが、好奇心が勝ったし、マニシなら心配ないだろう。 夕方、マニシの家を訪ねる前にレストランで食事をしていると、カジュラーホーに来る途中の駅からバスに乗り込んできた日本青年に出会い、食事をしながら旅の情報を交換した。彼の話しから、この先は飛行機でワーラーナシー(Varanasi)に行く方に傾いてきた。マニシの家に一緒に行かないかと誘ったが、彼は遠慮してレストランで別れた。 ホテルに戻ると、すでにマニシは迎えに来てくれていて、ホテルの向かいの穀物店で買い物をしていた。マニシの小さなスクーターの後ろに乗せてもらい、彼の家に向かった。 マニシの家は樹木が回りを囲んだ静かな広い敷地で、落ち着いたつくりの二階家だった。家族は彼の奥さんと子供二人、彼のお父さんとお母さん、弟夫婦と子供一人の九人で暮らしている。二階は人に貸している。 東寺院群のゲート前、条件の良い場所にお土産店を営み、空港にも別の店を持つという。この辺りではかなり裕福な家庭だ。マニシの五歳の娘と彼の弟の三歳の娘は、二人共目が大きく利発そうで可愛らしい。初めははにかんでいたが、持ってきたインスタントカメラで撮り、すぐに浮かび上がってきた写真を渡すと目が輝いた。 インドの菓子でもてなされ、子供のことや仕事のこと、将来のことなどを話していたが、話が知り合ったカルー少年のことなど、カーストに関わりそうになると、やんわりとかわされる。あまり深入りはしたくないようだ。知識人とカーストの話になるとこんな雰囲気になる。他国人には理解できないだろうと思っているのかもしれない。 今日はとてもハードスケジュールだった。ここは静かな街だし、一泊ではなく、もっとゆっくりすべきだったと悔やむ。 |

|||

|

|||

| 11月18日 木曜日 朝6時に起床。黎明の寺院の写真を収めようと、遺跡の公園に向かう。天気は良く、雲はほとんどない。しかし、早すぎて公園のゲートは閉ざされていて中に入れない。外側を歩き回ってみたが、撮影に良い場所が見つからないまま日が昇ってきた。ようやく7時になり、ゲートが開いたので中に入り、朝日に照らされた寺院群の写真を撮って回る。遊歩道のあちこちに植えられた赤いブーゲンビリアの花が朝の光に映えている。寺院の屋根やテラスに、昨日の昼間には見なかった猿(ハヌマンラングール)たちが、数多く群れて遊んでいる。気持ちの良い時間が、あっという間に過ぎていく。 10時にホテルに戻り、ワーラーナシー(Varanasi)まで航空券の予約をしようとエアーインディアに電話をしたが、電話での予約はできいという。しかたなく、直接行ってみようと外に出ると、カルー少年が来ていた。彼と一緒にエアーインディアのオフィースに行ってみたが、すでに今日の便は満席だった。ホテルに戻る途中、カルーに誘われるままに、また彼の家を訪ねた。 カルーが、「自分のような境遇の者が通える公立学校は、十分な教育が受けられず、より高いレベルに進むこともできない。高い教育を目指すなら、私立の学校に入らなければならないが、年間の授業料3000Rsが必要でその費用を援助してほしい。」 これが、カルーの初めからの目的だったようだ。これだったのかと、すこしがっかりして断ったが、断った自分にも気分が良くない。 カルーは必死に説得しようするが、それが営業のクロージングに聞こえてしまう。カルーに「はっきり言って、君の言うことをそのまま信じることはできない。毎回見つけた観光客に同じことを言っているように思うし、実際にはこれが生活の手段になっているように思える。君の説明は言葉だけで、具体的な資料など何もないではないか。」 そう言ってしまった自分にまた腹が立った。カルーは賢そうだし、彼の境遇でよりよい教育を受けるのは確かに難しいだろう。しかし、騙されてもいいとまでの覚悟はできなかった。 空港でキャンセル待ちをしたが、空きが出なく、結局ビジネスクラスでワーラーナシーに向かった。費用は4890Rsだった。「この費用が出せて、3000Rsをなぜ出せないのだ。」というわだかまりが苦く残った。 |

|

||

|

|||

| 飛行機を利用したので、まだ明るいうちにワーラーナシーのホテルに落ち着くことができた。 夕方ガンジス河への狭い道と階段を下ってガートに出る。木造の小さい乗り合い舟が夕暮れのガンジスを行き来している。岸辺で客待ちをしている舟に乗せてもらい、対岸の川洲に降りた。 オレンジ色の夕日が、ガートの空とガンジスの川面を真っ赤に染めている。乗ってきた舟と船頭、サリーを着た女性二人と子供の乗客、水を飲みにきている痩せた野良犬が、深紅の川面にシルエットを描いている。シタールの音楽が心の中で響いていた。 今日11月18日はしし座流星群が見られるはずと10時頃ホテルの屋上に上っていった。晴れてはいたが空気がよどみ星は少ない。わずかに一つ二つの流れ星を見た。屋上の片隅の椅子に、守衛の老人が一人静かに座っていた。 |

|||

|

|

||

|

|||

|

|

||

|

11月19日 金曜日 朝5時に起床、ガンジス河に向かう。 ホテルの1階に降りると、鉄格子が付いた玄関にはカギが掛かっている。昨夜屋上にいた守衛の老人と12・3才の少年が、玄関前の石の床に薄い毛布1枚を敷いて寝ていた。少年が私に気が付いて鍵を開けてくれる。彼らは一日中寝る間も役割を負っている。 早朝のガートはおびただしい数の人であふれていた。 ガートに降りるまでの長い坂道と階段の両側に、ガンジス河(女神ガンガー)に捧げる花束や花の首飾りの店、レースのスカーフの店、シブァ神や女神ガンガー、ガネーシャ、クリシュナなど神々の肖像を売る店、記念のお土産の店などの露店が並んでいる。そこには親を手伝って働く10歳前後の子供達も多い。この子たちに学校に通う時間はあるのだろうか。 ガンジス河の沐浴の様子を上から撮影しようと、ガートへ降りる階段が尽きる少し手前を横にそれ、広く見渡せそうな建物の屋上に移りカメラを構えていた。すると、その屋根の上にいた白い衣に身を包み、額に真っ赤な印(ティラカ)を付けた僧侶らしい老人が、眉を寄せて私に何か言いつつ手に持った黒い雨傘を横に振っている。ここから出なさいと言っているらしい。しかし周辺にはここほど視界の良い場所はなさそうだ。老人がそれほど強い調子でないことを幸いに、しばらくそこで写真を撮り続けた。 ガンジス巡礼の人々は皆、必ずしもきれいとは言い難いガンジスに腰まで入り、頭から水の中に身を沈めている。日が昇り、人々の姿を明るく包み始めた。日の光が川面に反射しきらめく中で、大人にまじり少年達や少女達も加わっている。彼らの沐浴は、まるで海水浴を楽しんでいるかの様だ。私ももう少し若かったら彼らに混じりこの水に身を沈めてみただろう。 沐浴を終えた家族やグループは、船をチャーターし、川を上下してガートを見たり対岸の川州におりて散策している。彼らにとって、ガンジス河詣では観光リクリエーションでもあるのだ。 2時間ほどの時間を過ごし、ホテルに戻って朝食を取ったあと航空会社に行った。明朝にアグラまで飛んで、そこからブッダガヤに向かおうと考えていた。しかしアグラまでは、午後遅い時間のの1便しかない。諦めてヴァーラーナシーの駅に行きインフォメーションで尋ねると、日本語を少し話せる親切な人がいて明日の列車を予約することができた。 |

||

|

|||

| ヴァーラーナシー駅前からオートリキシャーを頼み、近郊10キロほどのところにあるサールナート・鹿野苑に向かう。釈尊がブッダガヤで悟りを開き、ともに修行した仲間の居るこの地に来て最初の説教・初転法輪をした場所とされている。 サールナートは緑が多く静かな遺跡だ。広い敷地に多くの僧院跡がある。唐代の初期1400年前、天竺ナーランダ大学で学んでいた玄奘三蔵は、鹿野苑には5000人の学僧が学んでいると伝えている。 敷地の中に太く大きな菩提樹の老木があり、涼しそうな日陰を作っている。リキシャーの車夫がこの菩提樹は樹齢400年だと教えてくれた。「時は静にそして絶間なく、不動の”今”をよぎっていく‥。」と老木が語りかけてくるようだ。 サールナートで、インドエアのオフィースでも見かけ、鉄道駅の外国人予約カウンターにも居合わせた日本人の青年に出会った。彼はあと1か月ぐらいインドを回る予定という。現在大学4年で、もう就職も決まっている。 15年前、1985年前後にアジアを旅していた当時は、一人旅の日本人と出会うことはまれだったが、今度の旅ではずいぶん多くなった。彼をオートリキシャーに同乗させヴァーラーナシーの駅まで送り、一旦ホテルに戻ってきた。 |

|

||

| ホテルのマネージャーが、今日から22日まで、ガートではフェスティバルがあり、6時ごろから音楽や舞いの舞台があると教えてくれた。これは逃せない。今朝ガートに人出が多かったのは、このせいだろう。 夕方、夕食を取ろうとガートに向う道筋のレストランに入ると、日本人の若者が二人で食事をしていた。彼らにフェスティバルのあることを伝えると「知らなかった、ラッキーだ」と喜んでいた。 彼らは日体大の学生でインドに来て数週間になると言う。チャーイ(シナモン入りのミルクティー)売りの少女にチャーイを勧められ、その娘の笑顔がかわいのでつい飲み過ぎたと笑っていた。その少女にいつか日本に来たら知らせてと住所を教えたと言っていたので、私はそんなのよほど幸運なことがない限りとても無理だよと水を差した。 「リキシャーの車夫でさえ1日で200ルピーの稼ぎだから、チャーイ売りの子はせいぜい100ルピー程度だろう。たいていはそのほとんどを親に渡し生活費に充てていると思うよ。もしそのすべてを蓄えに回せたとしても、100ルピーを25日、12か月で7万円程度。もしそんなお金があったら、教育に回すのが先で海外旅行は夢のまた夢だと思う。」 二人は真顔になった。 「30代の初め、東南アジアの旅を始めたころ、知り合った人や親切にしてくれた人にぜひ日本に来てくれ案内すると言っていたが、ほとんどの人には無理だと気が付いてきて、いまは言わないようにしているんだ。」 話しをつづけた。 「東南アジア、特に貧しい地区を旅すると、自分が今の日本に生まれたことがとても幸運だと思うようになった。私もそうだが、たぶん君らも親に経済力があり、生まれ持った能力と多少の努力で大学に行くことが出来た。これって運じゃないかと思うんだよ。 人は生まれる国も親も選ぶことができないだろう。もし自分が、町外れの野原にあるような破れた布で覆っただけの小さなテントでハリジャン(不可触民)として生まれたら、どんな人生が待っていたかと私は考えてしまう。 国や親もそうだし、生まれつきの健康とか知性や才能も、努力して得たものではないだろう。生まれた時代もそうだし、たまたまの運に過ぎないよ。 突き詰めてあえて言えば、努力にしてもそうだと思うんだ。 スポーツ選手のコメントで、人一倍の努力をしてこの結果を得られたとよく聞くけど、それはその人には努力する才能があったんだと最近は思う。努力を才能だなんていうと、社会から袋叩きに会いそうだけどね。」 彼らは「そうですね、国や親を選んで生まれるなんてできないですね‥本当に運ですね。今まで考えたことなかったですが、確かにそうなんだ‥。」と嘆息した。 |

|||

▶ 旅に知る「全ては運」 |

|||

|

彼等より先にレストランを出て、ガートに向う階段を下りて行った。すでにおびただしい人の混雑でなかなか前に進めない。外国人専用席が設けられているのを見つけ、そこ席に落ち着くことができた。 すでに男性グループの手風琴と太鼓と歌の演奏が始まっていた。少々騒がしく感じるパフォーマンスであまり魅力を感じなかった。終わった後、拍手もまばらだった。 そのあとかなりの時間おいて、初めの部分は聞き逃してしまうほど、とても静かな曲が始まっていた。その調べが少しづつ広がるとあたりが静まり、周囲の空気が変わった。しばらくすると麻の貫衣、質素で痩せた老人が現れて一人で舞い始めた。その老いやつれた風貌からは予想外のしなやかで繊細、スキのない身のこなしで気品が満ちている。貧しい老船頭を演じている。老人の舞は見るもの意識を引き込んでく。しばらく続いた老人の舞が一区切りすると、舞台の上に二人の男性(男装の女性)とお姫様らしい女性の三人が現れ、老船頭との掛け合いが始まった。やがて老人は3人を船に乗せ、舞台をゆっくりと離れていく。舟が出たあと場面が変わり、鹿の衣装を身に着けた踊り手が現れて、これがラーマーヤナの一部で、女性がシータ姫、男性の一人はラーマ王子だと理解した。数千年受け継がれた優雅な舞いの世界に、快く引き込まれていた。 演劇の間に、しばしば13・4歳の女の子が、大きくなやかんと素焼きの湯飲みを入れた重そうな袋を持ち、チャーイを売りにきた。顔にはまだ幼さが残るが、キビキビと立ち振る舞い、利発そうな涼やかな眼差しをしている。そのそばで2歳位年下の少年も働いていた。弟なのだろう、目鼻立ちがよく似ている。少女は時折男の子のそばに行き仕事を教えている。その姿には母親のような優しさがあった。 帰りがけに夕食を取ったレストランに寄り、二階のテラスでビールを飲んでいると下の道が騒がしい。発電機をトラックに乗せ、一人一人の体中にネオンのイルミネーションで飾り立てた楽隊が行進し、その関係者らしい100人以上の人々が囲んでいる。中央では男が数人が激しく狂ったように踊っている。狭い道を同じ様にネオンで飾った自動車と小型バスを並べて止め、道の片側は通行が出来なくなっている。楽隊の演奏が終わると、爆竹、花火と続きとにかく派手だ。近くの席にいた女性に聞いてみたら、結婚式の一部だという。結婚式は民族毎にそれぞれの風習があり、これはベンガル人のものだと話してくれた。当分静まりそうもないので諦めてレストランを出た。 道の真ん中を堂々と歩く牛や山羊、人、人力車、オートバイ、タクシー、その喧噪の中を、落ちている牛糞をよけながらホテルに向かった。わずかなビールの酔いに、老人の舞いとチャーイ売りの少女の姿を思い浮かべていた。 |

||